用英文写成的《东南园墅》起初是为了向世界介绍中国园林艺术,因而对园林中体现的中国传统文化,乃至中西园林比较,都有简洁生动的论述。童寯早在1930年代就寻访了100多座江南名园,开拓了近代中国古典园林研究。在传统文化已经淡化的今天,《东南园墅》对已经走出园林语境的中国人意义不同以往。

今年,《东南园墅》由浦睿文化再版。童寯之孙、同济大学城市规划系教授童明以半文言重译了这本书。12月9日,江南初雪,在苏州拙政园园林博物馆,《东南园墅》新书发布会举行,童明、王澍、董豫赣、詹永伟、夏铸九、葛明等建筑师齐聚一堂,再话园林。发布会前,澎湃新闻记者对童明进行了专访。

童寯之孙、同济大学城市规划系教授童明

时隔20年,为何要再版《东南园墅》

澎湃新闻:《东南园墅》其实1997年出过一个中文译本了,为什么现在要重译它?

童明:这本书第一版是1997年出的,当时我担任编辑工作,书中的照片、平面图很多是我去调研后拍照、测绘的。当时王澍和我是同济的博士校友,他目睹了这本书的出版。这本书也对他影响很大。之前浦睿文化出版了王澍的《老房子》,征询他是否有别的书可以推荐出版,他就推荐了《东南园墅》再版。

澎湃新闻:童寯先生当时的《东南园墅》是没有任何图的是吗?都是后来加上去的?

童明:书中提到的园林平面图当时还没有特别整理,我做了很多测绘工作。新版的《东南园墅》中,这些测绘图都取消了。我们想把更多专注力放在他的文字上。因为这本书更重要的价值在理论意义上。童寯提供了很多观点,大都是从更基本、更全面的角度看待中国园林的,是说中国园林在整个人类历史上的意义,从全球性视角看待江南园林独特文化。

另外书中还有他以建筑师的视角对园林艺术的剖析,这也是园林讨论里长期存在的难题。工匠在叠造园林时候更多凭借感觉和经验,很难将之转化为可以理解和传授的技艺,这是一个千古难题。

澎湃新闻:您翻译的这本《东南园墅》为什么用了比较偏文言的表达方式?

童明:近20年来,王澍、董豫赣等建筑师的建筑作品都深受园林影响,他们的精神传承是从这里面来的。重新翻译这本书一方面在于原先的文字有的地方有小失误,另一方面是因为用半文言的方式表达可能会更准确,更适合这本书。所以再版的时候我就提到可以重新翻译,让这本书在语言风格上更接近童寯先生本来的用语习惯,也更贴近园林的探讨语境。

澎湃新闻:这本书最初的目的是向外国介绍中国的园林植物?

童明:植物部分是1980年代,这本书准备出版时候增加的一部分。因为那个时间上,很多国外园林专家给童寯先生写信,探讨中国园林的一些问题,所以他想在植物上能有更多交流性,因为江南园林中很多植物在国外都是没有的。他请了专家,把中国园林里重要植物的名称翻译成拉丁文。所以植物是这本书里很重要的部分。

但是这本书的核心内容他1930年代就开始写了,这个工作从1932年1933年一直持续到1983年,是一个横跨了50年的工作,凝聚了他一生的精力。

澎湃新闻:相对于之前童寯先生的《江南园林志》,这本书确实更偏向植物,但是也有一个很有意思的事情是,他在这本书里直言“中国园林中,建筑如此赏心悦目,鲜活成趣,令人轻松愉悦,即便无有花卉树木,依然成为园林”,还举了中国园林在日本进一步发展后出现的“枯山水”作为佐证。

童明:园林和植物园有本质区别。各种花竹松柏,在园林环境里都呈现出不一样的含义。就像拙政园里,荷花从东边到西边体现出不一样的名称,也就会产生出不一样的意蕴。花竹虫鱼在园林里和我们平时看到的植物动物完全不同,多出来的含义是通过人工营造体现出来的。这个“呈现”是一个建构过程,要通过很多空间组织、建筑衬景体现出来。比如苏州园林里有很多白粉墙,是为了把竹子投射上去,形成动感画面,这就是典型的建筑和植物的配合关系。

从这个角度讲,建筑在整个园林的关系中,更加重要。如果没有建构的过程,自然对于人的精神反馈,就很难成立。所以从这个角度,童寯的话是可以理解的。一座园林里没有植物依然可以成为园林,更重要的是其体现出来的精神上的构造。

澎湃新闻:现在留下来园林主要以明清时期的为主,成就最高的是什么时候的园林?

童明:我认为很难说。即便从1930年代留下的照片来看,很多园林和我们现在看到的状态也是很不一样的。当时艺圃南侧的假山基本荒毁。如果你进入拙政园,大部分景象也和现在不一样,很多山都是秃的,植物毁弃。

在1950年代的整修中,虽然有一些园林中的景点遭到改动和破坏,但也有一些在那个时间点上也做出来了。今天我们见到的园林景象,和1950年代和1980年代的几次整修关系很大。

因此,我觉得无法采用时间发展轴来描绘园林在哪个阶段更好。更恰当的表述是,在任何一个时期,都可能出现精彩绝伦的园林营造。这需要用一个动态的视野看待。所以我不赞同有些人认为清代园林就不如明代园林,明代园林不如我们现在已经看不到的宋代园林。更多是像我们今天见到的,一个园林中有一些部分精彩绝伦,也有一些较为平淡。以一座园林评判,它多少存在一些片段让你流连忘返,这不是一个能够刚性对比的事情,更多的是如何去欣赏的问题。

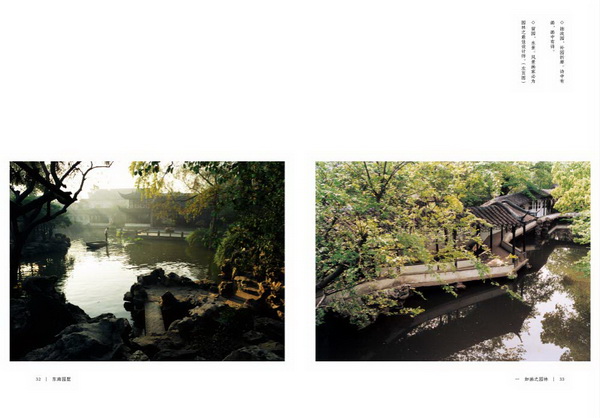

《东南园墅》内页

重谈古典园林,对当下有怎样的影响

澎湃新闻:这本书里有很多巧妙的论述。比如说“中国园林中建筑最重要,没有花木也成园林”,比如说“欧式大草坪只能吸引奶牛而不能打动人”。王澍、董豫赣等建筑师都曾经提及这些观点,述说其对自己的深刻影响。在你看来,《东南园墅》中的理念,对当今中国建筑有什么样的影响?

童明:我觉得借鉴意义非常大。比如《东南园墅》中提到当今景观学对园林文化的破坏。景观学是来自西方的概念,所探讨的是如何通过自然因素设计呈现出一种良好的景观画面。但园林更多植根于文化,是文人体系凝结而来。如果把一座园林当成自然风景,或者植物园,就失去了它最为珍贵和精华的部分。

单纯从园林建筑名称讲,比如拙政园东园的稻香馆、荷风四面亭、远香堂,更多是和人的体验和精神状态相关的,和周围的景色有完美呼应,更不用说这其中还涉及与诗词、山水画的呼应。

如果把这些因素去掉,把园林当作普通的公园、景观,那江南园林最本质的东西就丧失了。就相当于西周的青铜器,单纯把它当做青铜制品,抹掉它上面的锈迹和所有历史文化含义。

所以我完全赞同对于江南园林要以特殊的文化视野对待,而不能把它当作简单的由自然要素汇集而成的物体。

王澍曾经谈过,这本书对他影响最大的是“情趣”二字,这里面有很多含义。人最终的归宿在于精神的愉快。古人在营造一座园林的时候,并非背负着精神负担,而是更多的追求精神愉悦。这些状态反映在园林中的各个方面。像留园的好濠濮亭、寄畅园的知鱼槛等等,都是回应庄子在《秋水》篇中提到的观鱼之乐。这些话语就体现出精神性的终极表征,当你和你观察的对象、生存的自然融为一体,你和这些事物间的距离已经没有了,就进入了“情思”的语境中。诗性的话语往往来自于此,就是从根基上的反思和这种反思带来的释然、愉快。园林就是作为这样的实体来承载这些诗情画意。

所以“情趣”在其中是基本的,如果丧失了这些,就不能思考这么多。而建筑,是作为实现“情趣”非常重要的手段。人为什么要做建筑?是因为人要获得一种栖居,为自己构造栖居的世界。

王澍的建筑中往往不太提自己设计了一个房子,而是说营造了一个世界。这个世界的含义就比较宽广,不仅仅是由混凝土构成的一个房子,而是包含了树木丛林,小桥流水,这种环境和我们现在说的狭义的建筑一起构成了人居环境。在他的建筑实践中这一点非常明显,他的中国美院象山校区就和任何一座校园都不同,是一个很有野趣的场所。所以说《东南园墅》中的观点,很深地影响了他对建筑的思考和理念。

这样的建筑师在做建筑设计的时候,考虑的第一因素不是工程技术,而是如何把环境做得有趣,能够更多地和自然有紧密关联。我相信,从这个角度而来的思考和环境营造,会是持久而永恒的。无论物质如何发展,人这方面的精神需求是无法抹去的。

澎湃新闻:这其实是进入了更抽象的范围,你是把园林中的精神提到了一个绝对意义上的、没有时间限制的范围里去讨论了。

童明:是,现代建筑对园林应该是精神上的学习,而不是绝对意义上的照搬照抄。所以最高的境界应该是气韵生动的,而不是简单摹写的过程。因此我们现在研究园林,并不意味着要去完全复现,或者仿制古典园林,更重要的是从中获取精神力量。品味和趣味要先调整,才能谈到将来的目标,和实现目标需要的方式方法。这不是科学技术研究,而是有理性精神的反思和思考。

澎湃新闻:受中国园林影响的日本园林枯山水乃至英国花园,都有从个人的小园到大园的无数实践,中国园林却好像沉寂了。你怎么看这个问题?

童明:这是社会基础决定的。造园情趣更多是渗透于家家户户每个人心里的种子。现在大家已经并不关心、在意这些了,而是被压抑于物质性的诉求里,很少去返照精神世界。这是工业时代带来的永恒问题。另一方面是随之而来的技艺和价值体系的断裂和缺失。一个很漂亮的老房子、很好的历史环境、一棵优美的古树,在城市现代化建设中已经没有价值了,这是我们面临的很尖锐的问题。

澎湃新闻:这和园林本身的性质有关吗?像目前苏州遗留下来的最小的残粒园也有100多平方米,现在在城市中似乎很难有一块地方建造这样的建筑,再以建筑为主体,营造出一个园林?

童明:对,现在制度性的环境已经不存在了。作为个人,在城市中其实已经被剥夺了营造园林的条件。你自己去搭一个房子,可能马上就会被定为违章建筑。但是另外一方面,我们的城市当真就紧迫到连几个平方米的小院都不可能的状态吗?

澎湃新闻:那您觉得有几个平方米能造出中国园林的意境吗?

童明:清代李斗写过一个故事,想象过一个可以纳入袖中的小珠子,拿出来把玩,可以从中看到一座园林。北宋的米芾,被称为“米癫”,对太湖石到了痴迷的程度。外界来看,这是很古怪的,但对于他本人,内心是平和的境界,对物质要求并不高。造园并不追求奢侈华贵,其丰富性体现于精神的反思。当一个人精神富足,对物质的要求就没那么高。对于社会而言,这就是理想境界。

澎湃新闻:现在提起园林,苏州园林为代表的江南园林仍是经典。新派园林中是否有比较成功的代表作?

童明:很难举出非常好的案例,这是条件所限。狭义上讲,新造园林是对应于古典园林的,我们现在面对的古典园林都是几百年的历史产物,这种历史沉淀是无法新造的。几百年的历程,其中不仅凝聚了历史,我们后面的这座拙政园中有王献成和文征明的故事,有当时的辉煌,也有随后的败落和流转过程。一座园林虽然范围不大,但是这么多历史叠加起来的的过程。我们今天看到的很多园林中的景物,并不是绝对的画面,而是包含着大量历史,所以会给你触动。无论做得再怎么精致完美,一座新的园林都无法和经过几百年历史传承的园林相比,所以我觉得这件事很难评判。

《东南园墅》内页

中国近代园林研究始于早期建筑留学生的觉醒

澎湃新闻:您前段时间做了个《觉醒的现代性》的展。介绍了当年中国第一批在宾大学习的建筑师。童寯也在其中。其实这基本可以说是中国第一代接触现代建筑的留学生。我当时看过这个展览,像童寯在宾大设计过教堂,杨廷宝设计过市政厅外立面,都是完全西方式的建筑。他们接受的建筑教育是完全西式的,也都掌握得很好,在求学期间就获了很多奖。但这批人回国后,却大都转向了对西方建筑与东方元素结合的探讨,不论是建筑设计,还是理论研究。像梁思成在北方的营造学社整理了大量北方古建筑,童寯

在江南开创近代园林研究。这种觉醒和自觉是如何产生的?

童明:民族性的意识肯定是现代性的。在没有面对开放世界和时代挑战的时候,一个社会永远是内向型的,不会在意时间的变化,就像一个沉睡千年的古村。所谓的觉醒,必然是面对着变革的状态。在变革的状态里,产生了对于自我的意识,就是“我是谁”。那个展览核心是讨论这一点的。当这批建筑师在学习了西方建筑体系,看到了西方世界迅速的发展变化之后,对于自我进行反思,是再正常不过的反应了。

因此,梁思成和林徽因在营造学社做的大量工作就是为了回答这个问题,就是中国自己的建筑是什么?如果对照西方的建筑学,中国是否存在同样含义的东西?这也涉及到中国建筑的未来会是什么样的,它如何以一种独特的姿态屹立于世界之林。我们可以把这称为现代意识。这是一个很大的话题,现代性的意识更多是指“当下”,“Modern”里面有一个含义就是“present”,就是:“当下是什么?”这是从沉睡中突然苏醒的意识。

接下来就是怎么做的问题。他们回国之后并不是说在上海或者南京或者北京按照西方建筑格式依葫芦画瓢的操作,而是立刻回到自己的根基之上,做出慎独紧密的思考,做了大量研究性探索性的工作。而且我觉得他们那代人如此杰出的很重要因素是因为他们兼具东西方文化基因,以高远的视角反观中国文化,就形成了非常理性客观的分析。

童寯的《东南园墅》里充满了大量这种理性的讨论。如果相对应的话,林徽因对于中国木结构的讨论,也具有相当的独特性。这都体现了他们这代学人获得了专业认知后,立刻承担起了他们的历史使命。

澎湃新闻:当时梁思成叫童寯去新创办的清华大学建筑系,他没去,留在陈直的华盖建筑师事务所,留在南京。为什么?他对园林的兴趣,是定居南方后才开始的吗?

童明:他们差不多都是1920年代末回国的。梁思成是1928年底,童寯是1930年,因为他在美国工作了两年,陈植大概是1929年。他们三个回国后在东北大学创建了建筑系。“九·一八”事变后,梁思成去了北京。陈植和童寯去了上海,成立了华盖事务所,这是1931年的事情。

梁思成叫童寯去清华大学,是1949年到1950年的时候,是解放之后了,第一句话就是“老童,恭喜你们也解放了”,然后提到北京百废待兴,邀请他去清华,承担更多责任。

我觉得有多重因素导致童寯没有去清华任教。毕竟他在上海、南京工作多年,社会交往、朋友圈、事业和家庭都在这里,对于一个人到中年的学者,要突然之间转移到一个没有基础的城市是一个很大的挑战。这里面也涉及他本人的性格和对局面的判断。他更偏向传统文人的性格,对北京的政治氛围有所避讳,希望有更多精力做自己的学问。

童寯最早对园林产生兴趣是在1932年左右,当时他在美国工作的建筑事务所的老板伊莱·雅克·康来旅行,他们当日从上海往返前往苏州,看了很多园林,度过了美好的一天。童寯很惊讶,一个从来未来过中国的老外,到了苏州园林深受感动,而且是处于极度兴奋的状态。我想可能是这么一个重要的事件,触动了他对园林研究的启动,他的研究也差不多是中国对于园林近现代研究的开始。

澎湃新闻:童寯先生为了写《江南园林志》,利用假期跑了一百多座园林。现在这些园林还有多少尚存?

童明:在他当时调研的时候,甚至在解放初,苏州还有100多座园林。他有一幅太仓的园林地图,这么一座小城市,也密密麻麻标了十几座园林。园林在当时是一个普遍性的事情,已经渗透到日常生活中。但凡一个普通苏州市民,家里只要经济条件略微殷实,都喜欢弄一点园林,这是一个文化性的表达,当一个社会比较富足稳定,精神上有追求的时候,自然就会把很多精力往这上面发展。

现在很多园林已经没有了,而且今天留下来的园林,也不完全是当时的样子了。

澎湃新闻:《东南园墅》其实是一本概括性的著作,是把很多园林的共性总结出来,写成的一本书。让人觉得特别遗憾的事情是,虽然童寯先生考察了很多园林,但这本书少有他对具体园林的解读和感受。后面附的30多个园林简介其实也是考证为主。他是否有更具体化阐述园林的书?或者您是否有别的推荐?

童明:对,《东南园墅》里这方面内容很少,但很精辟,因为这本书主要目的还是介绍,是关于园林的“一瞥”,是一个概览。它的基本目的是用英文介绍这个地区存在的园林。

我觉得推荐还是古代的文献比较重要,比如计成的《园冶》,是明代对于造园的基本梳理总结。如果我们回到过去,就更容易理解园林。

近现代依然有非常多对园林的研究,园林在当下也是一门显学,但大多数对于园林研究的出发点还是偏重于历史,就是曾经“有什么”“是什么”,关于“为什么”“怎么样”这些理论性的思考,我觉得还是太少了,以至于现在园林依然面临一个问题,就是已经损毁的片段已经无法复原,因为已经不知背后该去怎么做。甚至有一些明显的破败,比如一棵树死了,要重新种一棵,但现在的园林工人已经没有这样的判断和眼光。

更要命的是,拙政园、网师园这些名园背后也没有强大的团队来支撑。这是现存古典园林面临的很大难题,连维持都有困难,又何论发展?另一方面,我们今天又建造了大量所谓园林,弄几块假山,种几棵树,也称之为园林,这是园林的泛化,这种泛化的发展带来了品位的降低。

澎湃新闻:那当时1950年代您讲到的比较好的园林修复工作是怎么做的呢,依托是什么呢?

童明:这恰恰也是一段需要回顾和整理的历史,在那个年代去保护和维修园林是一件迫在眉睫的事情,资金经费也不是很充足。但庆幸的是在那个时间点,很多匠艺还是存在的,老的匠人还在世。

造园的体系传承的最大难点在于它是跟着人走的,人一旦不在了,就意味着失传。如何把这些技艺流传推广下来,就是理论性工作应该研究的问题,计成在《园冶》开篇就谈到了这个问题。

澎湃新闻:一个比较私人的问题,您最喜欢的园林是哪座?为什么?

童明:如果一定要列举一个就是艺圃。不仅是因为它本身的气质,它的品格和大的园林很不一样,是一个很平民化,非常放松的园林。不像去拙政园,还是一件事情一样,艺圃是很日常很市井的,但它的历史也并不平凡。它的氛围是在整个苏州园林里我觉得最轻松的。

京公网安备 11010802025919

京公网安备 11010802025919